Mi era calato sul braccio un falco bianco che stringeva tra gli artigli il sole e la luna

Il bambino non sognava e la madre, Höelün-üǰin, era triste, il sonno si sbriciolava sulle sue ciglia. Fino a nove anni un bambino è il suo sogno, sapeva, ed è dai sogni che gli adulti traggono auspici per i propri figli, cominciano a tracciare una strada d’oro nel futuro, è detto. Höelün-üǰin chiamava il figlio con il nome che tutti conoscevano, Temüǰin, e poi con l’altro, che aveva munto dalle voglie dello sciamano. I fratelli di Temüǰin sognavano, tutti i bambini del clan sognavano: chi una lince, chi una turba di cavalli, chi una città, chi la propria morte. Le madri, poi, davano coerenza ai sogni, li tessevano, per costruire la schiacciante evidenza dell’avvenire. Ma il bambino di nome Temüǰin non sognava.

In cielo ogni giorno accade la faida tra le nuvole, i falchi minimizzano l’immensità della pianura, puoi legarti il fiume alla fronte, e un prete veniva a impartire la sua benedizione al bambino. Voleva chiamarlo Giovanni, riteneva i sogni imparentati all’incantesimo e al demonio, sulla lunga stola era cucita la Croce, dalla cui base si dipartivano quattro fiumi, sorretta da un Cristo con la spada. Andò, come passa una stregoneria di api, su un cavallo persiano, a portare la storia del Nazareno nel tempio già saturo di dèi e di frodi delle yurte. Temüǰin non distingueva la spada da un tuono, deglutì il nome che gli era stato imposto, per l’ennesima volta, e continuò a non sognare. Se non sogna, dove va durante la notte, in quale corpo vive, di chi è figlio nel regno del sonno?, si domandava, angosciata, la madre. Nessuno sa che la madre mescolava miele a latte di capra perché quel figlio, e non gli altri, riuscisse a ricordare cosa vedeva nell’al di là.

La prima parola che disse Temüǰin, dopo essere stato a lungo senza parlare, fu “morte”. Chi lo udì restò atterrito, ma il bambino, dicendo “morte”, si riferiva all’erba, che non stagna mai ed è instancabile, non si sfama, è come un unico corpo, silenzioso, un assedio. Fu chiaro che il bambino non sognava perché era lui il sogno e il suo apice.

*

Fu il padre, Yesügai-Bagatur, a mostrargli la morte: dopo la pioggia, la pianura sembrava scuoiata, e che qualcuno, forse l’essere che ripercorre a ritroso, dall’ultimo al primo giorno, la storia del mondo, avesse forgiato sopra di lei un casco di ferro. Tutto sembrava scivolare verso il proprio destino, con l’esattezza consona alla pioggia. Il falco saggiava il nuovo armistizio che pareggiava cielo a terra, sembrava la cosa più antica, lì, e Yesügai-Bagatur, per mostrare al figlio che nulla è inflessibile, armò l’arco – era a cavallo e il suo cavallo si chiamava Serpente, perché aveva il viso triangolare della vipera – e colpì il rapace. Il falco crollò con cautela, quasi avesse scelto lui la morte, e valutasse, con aristocratica ferocia, se il dolore esiste e qual è il suo merito. Yesügai-Bagatur scosse le anche del cavallo, afferrò il figlio, tenendolo tra lui e il sauro, come uno scudo, e il figlio, Temüǰin, sentiva il cuore della bestia, regale, che, dicono, ha la stessa forma della Via Lattea ma durerà più a lungo. Ancora a cavallo, Yesügai-Bagatur, inclinandosi, strinse un’ala del falco e lo portò con sé. Il falco, che sembrava così piccolo, era più grande del bambino; il bambino credeva che uccidendo il falco il cielo sarebbe crollato, ma non accadde nulla: la luce, bianca dopo la pioggia, era un canto e più in là il cervo reggeva quel secolo di vento e di vendetta sulle corna e le montagne, in fondo, quasi irraggiungibili, sembravano un arazzo, “tutto si ripete e tutto si altera”, diceva, intanto, Yesügai-Bagatur, ripetendo una formula che gli aveva rivelato il padre e prima di lui suo padre, Kabul, che fu adornato del titolo di Khan. Poi Yesügai-Bagatur fermò il cavallo, scese, dando attenzione al falco, perché nessuno potesse rimproverargli di avere ucciso per scherno o per schiavitù di rabbia. Estrasse la freccia, la elevò, la punta sgargiante come lo sguardo di una sposa, e la spezzò in onore alla creatura. Quanto al figlio, Temüǰin, che nei momenti di dolcezza il padre chiamava “mio re” – aveva questa arcadica certezza, Yesügai-Bagatur, e glielo diceva, “tu mi benedirai e mi vendicherai, oppure la mia vita sarà come la cenere, perché è il figlio che giustifica l’esistenza del padre” – smontò da cavallo da solo, sapeva stare in piedi e non credeva che il pianto potesse estinguere un desiderio. Il falco, per terra, si muoveva ancora, come un rospo. Il becco, consapevole degli ultimi respiri, boccheggiava, sembrava un pesce: il rapace, morendo, tornava creazione d’acqua. Il padre mostrò al figlio il falco, e si strinsero sopra quella morte, dicendo parole che solo lì si conoscono e non hanno docenza nei libri sacri. Il padre baciava la testa del figlio mentre gli mostrava gli occhi del falco, perlacei e pietrificati, dove è previsto il culmine del clan e pure la nostra vita, disse. Temüǰin vide nell’occhio destro del falco una città, una tormenta di cavalieri vestiti di nero, un trono fatto di ossa e lui, ancora bambino, con mani di fiamma. Il bambino accompagnò il falco, che era morto, per un po’, nell’al di là – è più schietta e nitida la via verso gli altri mondi per le bestie – poi tornò presso il padre, che lo chiamava “mio re” mordendogli l’orecchio. Il falco, morto, fu dato per cibo al cavallo, perché in quel clan il cavallo del re era carnivoro.

Davide Brullo

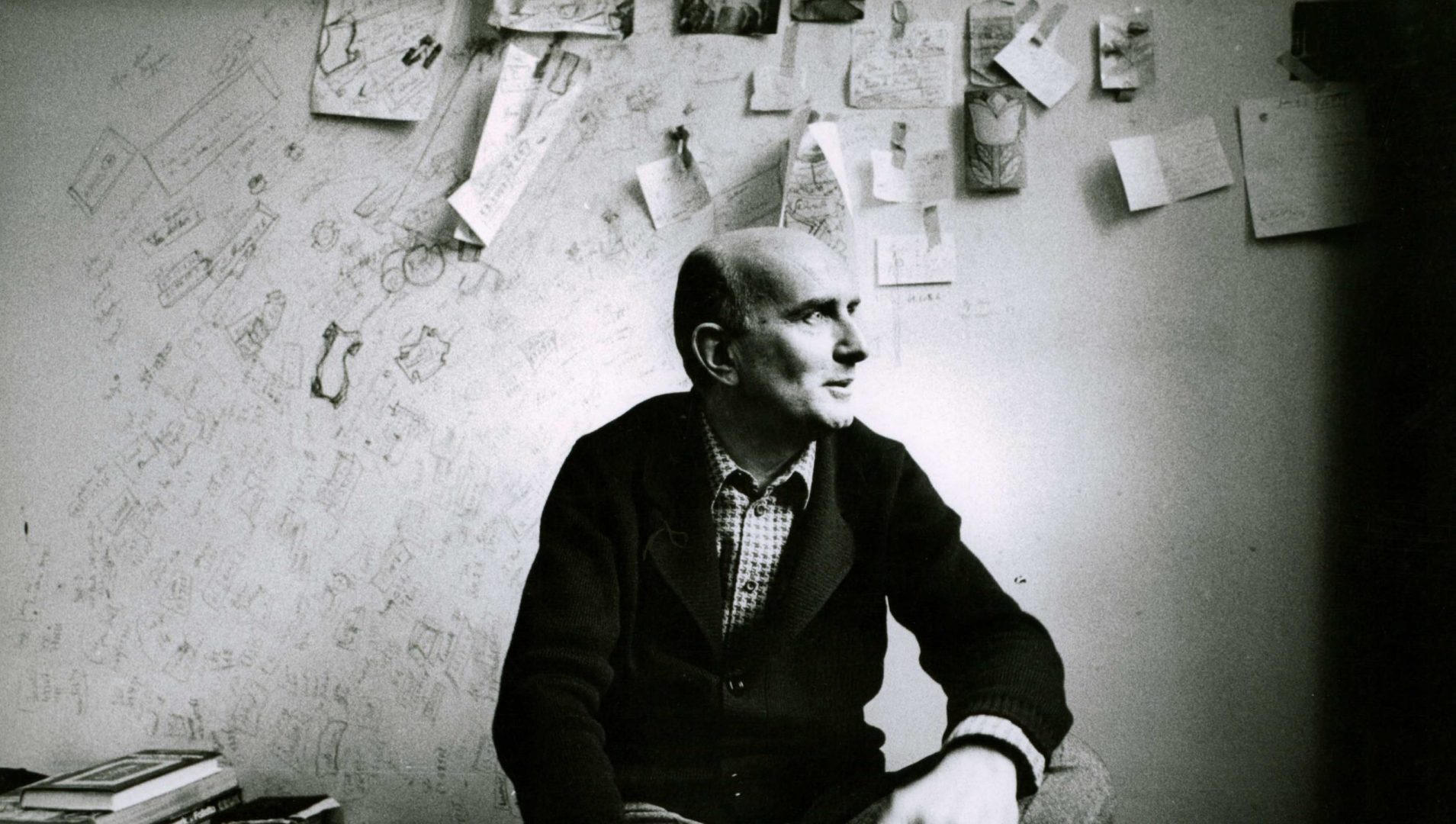

*In copertina: guerrieri kazaki con le aquile, photo Jimmy Nelson